핵무기를 만든 남자, 그가 정말 원한 것은 무엇이었을까?

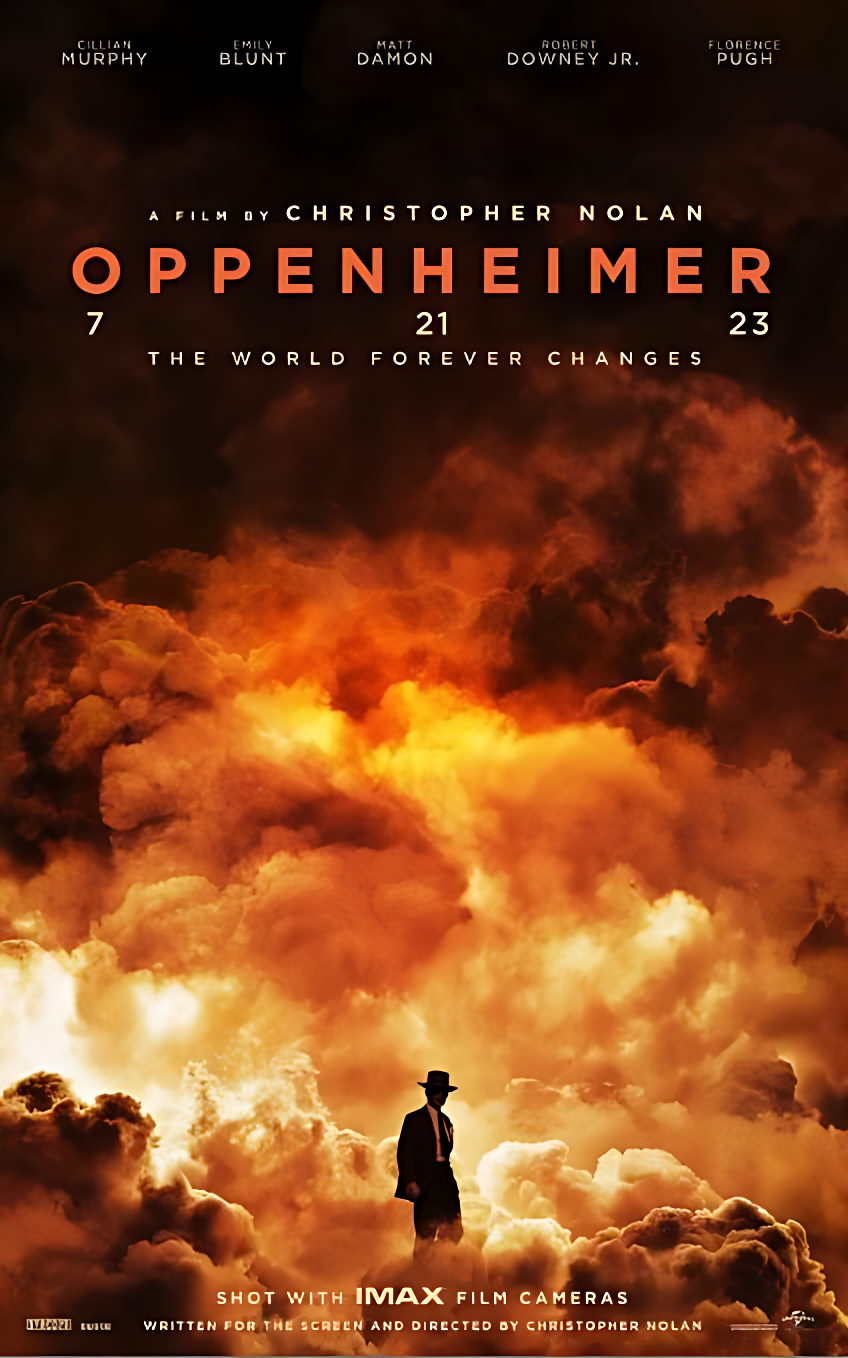

크리스토퍼 놀란의 영화 〈오펜하이머〉는 전기 영화나 역사적 회고로 정의되기엔 너무나도 복합적인 울림을 남깁니다. 이 글에서는 영화의 구조와 상징, 캐릭터의 내면과 철학, 그리고 지금 우리가 이 영화를 왜 보아야 하는지를 함께 풀어보겠습니다.

목차

| 1. 영화의 구조와 시간의 편집 | 2. 오펜하이머라는 인물의 양면성 |

| 3. 트리니티 실험과 ‘신이 된 인간’ | 4. 오펜하이머와 정치, 그리고 매카시즘 |

| 5. 놀란의 연출과 음악이 말하는 것 | 6. 우리가 오늘 〈오펜하이머〉를 보는 이유 |

1. 영화의 구조와 시간의 편집

놀란은 이 영화를 세 겹의 시간 구조로 엮습니다. 과거의 오펜하이머가 어떻게 핵 개발에 이르게 되었는지를 따라가는 컬러 신, 그 이후 반대 진영의 증언을 중심으로 한 흑백 신, 그리고 현재의 보청회. 이 세 시간은 단순히 연대기적인 구조를 뛰어넘어 관객에게 끊임없이 기억과 판단을 재구성하도록 요구합니다. 흑백 장면은 절제된 감정과 ‘객관성’을 상징하며, 컬러는 오펜하이머의 감정과 주관을 반영합니다. 이는 단순히 장면을 나눈 것이 아니라, 진실이라는 개념 자체가 누가 말하느냐에 따라 달라진다는 테마를 시각적으로 구현한 방식이라 할 수 있습니다..

2. 오펜하이머라는 인물의 양면성

킬리언 머피가 연기한 오펜하이머는 지적 매력과 깊은 내면의 혼란을 동시에 지닌 인물입니다. 그는 뛰어난 이론물리학자로서 세상을 바꿀 수 있는 지식과 권력을 손에 넣지만, 그 힘이 실제로 사용되고 수많은 이들의 목숨을 앗아가자 도덕적 책임감의 무게에 짓눌리게 됩니다. “나는 이제 죽음이요, 세상의 파괴자가 되었다”는 그 유명한 구절은 단순한 인용 이상의 의미를 가집니다. 이는 오펜하이머가 스스로 신의 역할을 해버린 인간으로서 느끼는 자책과 공포를 드러냅니다. 그는 냉철한 과학자라기보다, 끊임없이 자신의 선택을 반추하며 스스로를 무너뜨리는 인간입니다. 이 영화의 진짜 무게는 바로 이 인간적 고뇌에서 나옵니다.

3. 트리니티 실험과 ‘신이 된 인간’

트리니티 실험 장면은 영화의 정점이자 철학적 전환점입니다. 이 장면은 단순한 ‘폭발’ 장면을 넘어, 인간이 자연을 초월해버린 순간을 보여줍니다. 실험이 성공하자 일순간의 환호가 뒤따르지만, 그 직후 찾아오는 무음의 공허는 그 어떤 효과음보다도 깊은 여운을 남깁니다. 놀란은 소리를 뺌으로써 ‘폭발의 결과’보다는 폭발이 남긴 침묵과 두려움을 강조합니다. 오펜하이머는 그 순간 신이 된 듯했지만, 곧 신이 되어선 안 되는 존재임을 깨닫게 됩니다.

4. 오펜하이머와 정치, 그리고 매카시즘

영화의 또 다른 중심축은 매카시즘의 광풍 속에서 과학자가 정치적 도구로 소모되는 과정입니다. 오펜하이머는 공산주의적 배경과 반전(反戰)적 발언으로 인해 결국 보안청문회에 회부됩니다. 놀란은 이 장면들을 통해 당시 미국의 이념 전쟁이 과학자 개개인의 명예와 삶을 어떻게 파괴했는지를 보여줍니다. 과학이 권력과 손을 잡았을 때, 그 권력은 언제든 과학자를 버릴 수 있다는 씁쓸한 진실이 드러납니다.

5. 놀란의 연출과 음악이 말하는 것

놀란은 전통적인 서사구조를 해체하고, 시간과 공간, 기억과 현실을 편집의 리듬으로 엮어냅니다. 특히 루드윅 고란손의 음악은 감정선을 지배하는 도구로 사용됩니다. 격정적인 스트링, 반복되는 리듬은 오펜하이머의 불안과 긴장을 고스란히 관객에게 전달합니다. 이는 단순히 ‘듣는’ 배경음이 아니라, 사고를 유도하고 몰입하게 만드는 구성 요소로 작용합니다. 특히 보청회 장면에서 배경음악 없이 오직 인물의 숨소리와 대사만 남기는 방식은 관객으로 하여금 인물의 내면에 한 걸음 더 깊이 들어가게 만듭니다.

6. 우리가 오늘 〈오펜하이머〉를 보는 이유

〈〈오펜하이머〉는 단지 과거를 복기하는 영화가 아니라, 지금 우리의 선택과 미래를 묻는 영화입니다. AI와 핵, 기후 위기처럼 인류가 통제 불가능한 기술을 마주한 이 시대에, 오펜하이머의 이야기는 놀라울 정도로 생생하게 다가옵니다. “우리가 만든 것을 스스로 감당할 수 있는가?” 이 질문은 과학의 영역을 넘어, 우리 모두가 안고 살아가야 할 윤리적 문제입니다. 그래서 이 영화는 단순한 전기 영화가 아니라, ‘지금, 여기’의 우리를 향한 질문이기도 합니다.

'연예' 카테고리의 다른 글

| 콜드플레이 2025년 내한공연 정보, 빠른예매방법 (2) | 2025.04.18 |

|---|---|

| 천국보다 아름다운 등장인물, OST : JTBC 새 드라마와 임영웅 OST로 만나는 감동 (6) | 2025.04.17 |

| 드라마 "바니와 오빠들" 인물관계도부터 웹툰 결말까지 총정리 (6) | 2025.04.14 |

| 영화 "승부" 관람평 (1) | 2025.04.13 |

| 2024-25 UEFA 챔피언스 리그 8강 대진표 (3) | 2025.04.10 |